インテリアイメージとカラーコーディネイトinteriorimage

インテリアイメージとカラーコーディネイト

インテリアコーディネートのための、

インテリアイメージとカラーコーディネートを紹介するページです。

| 《 目次 》 インテリアイメージ カラーコーディネイト 1.3原色 2.色の3属性 3.色調(トーン) 4.色による見え方の違い 5.色による心理的影響 6.色が及ぼす生理的影響 7.色の対比現象(配色による色の見え方) 8.色彩調和の法則(美しく見える配色方法) 9.配色のテクニック |

●インテリアイメージ

自分の家・自分の部屋を、快適で気持ちいい空間にしたい、もっとインテリアにこだわりたい。

新しく家を購入するときやリホームするとき、また引越しするときやお部屋の模様替えをするときなど、誰でも考えることでしょう。

ただし、やみくもに気に入ったものを揃えるだけでは、なんとなくアンバランスな居心地の悪いものになってしまったりします。

そこで、先ずは自分の好みを具体的にイメージすることが肝心です。そして、そのイメージに沿って統一感のあるインテリアを揃えることで、お部屋全体が調和し心地の良い空間となってくれるのです。

インテリアイメージを言葉として表現するとどうでしょう。

例えば、『カジュアル』、『ナチュラル』、『ヴィンテージ』、『シック』、『クラシックモダン』、『スタイリッシュモダン』、『リゾート』、『エレガンス』、『ガーリー』、『アジアン』、『和風』などなど。

いろいろな言葉が浮かんできます。どうでしょう、どんなイメージが浮かびますか?どんなイメージが自分の好みですか?

特に、そこまで厳密に統一する必要はありませんし、あまりに統一しすぎて生活観がないのも、まるでショールームにいるようで居心地がいいとも限りません。

ある程度、意識として統一的なイメージを持ちつつ、おのおののインテリアを好みで選んでいくのがよいでしょう。

●カラーコーディネイト

インテリアを選ぶときに重要なことのひとつに、カラーコーディネートも挙げられます。

インテリアイメージを統一していても、色がアンバランスだとやはり居心地がよくなりません。

そこで、ここからは カラーコーディネートの基礎 を紹介していきたいと思います。

1.3原色

他の色を混ぜて作ることができない基本色のことを「3原色」という。

| 色の3原色 (色料または物質色の3原色) |

| 赤(magentaマゼンタ)・黄(yellow)・青(cyanシアン)の3色。 混ぜ合わせると明度が下がりグレーになる。(減法混合) |

また、光の3原色もある。

| 光の3原色 (色光または光源色の3原色) |

| 赤(red)・緑(green)・青(blue)の3色。 混ぜ合わせると明度が上がり白くなる。(加法混合) |

2.色の3属性

色には、『色相』・『明度』・『彩度』という3つの属性がある。

カラーコーディネートする上で、重要な要素にもなる。

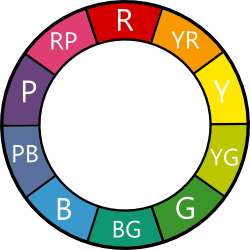

| 色相 (hue) |

||

| 赤、青、黄、緑等の名前で言い表される、それぞれの色が持っている特有の色あい。 ○色相環・・・赤を基準に「色あい」の似た色を円形に順にならべたもの。

|

| 明度 (value) |

| 色の明るさの度合い。 ●マンセルは黒を「0」白を「10」として、その感を9つの段階に分けている。 |

| 彩度 (chroma) |

| 色の持つ「あざやかさ」と「くすみ」の度合い。灰色の混ざり具合の程度を示す。 ●マンセルの表色系では数字が大きくなるほど「あざやか」になることを示している。 ●ただし彩度の場合、色相や明度によって区分の段階がことなる。(例えば、赤は13段階、青は6段階に分けられており、赤は明度4の時が最も彩度が高いが、黄は8度である。) ○純色・・・その色相において、もっとも彩度の高い色。 |

3.色調(トーン)

色調(トーン)とは、明度と彩度で構成された明るい・暗い、濃い・淡い、派手・地味などの色の調子のこと。

カラーコーディネイトでは、色調(トーン)をそろえると、色相の違った色でもバランスの良い配色になる。

〇色調(トーン)の種類(一部)

| 色調(トーン)の種類 | 例 | 明度 | 彩度 |

| ●Pale (ペール・淡い) |

高 | 低 | |

| ●Bright (ブライト・明るい) |

中の上 | 中の上 | |

| ●Vivid (ビビット・冴えた) |

中 | 高 | |

| ●Grayish (グレイッシュ・灰味) |

中の下 | 低 | |

| ●Dull (ダル・鈍い) |

中 | 中の下 | |

| ●Dark (ダーク・暗い) |

低の下 | 中の下 | |

| ●Dark Grayish (ダークグレイッシュ・暗い灰味) |

低 | 低 |

*明度は高が明るく(白っぽい)、低が暗く(黒っぽい)

*彩度は高があざやか、低がくすむ.

4.色による見え方の違い

色によって、さまざまな見え方の違いがある。

(1)大小の見え方

| 膨張色 (大きく見える) |

||||

|

|

| 収縮色 (小さく見える) |

||||

|

|

(2)遠近の見え方

*遠近感を付けたいときや、空間を広く見せたいとき等に応用できる。

壁や壁面に置くものを後退色、近くの家具などを進出色にすると部屋が広く見えるなど。

| 進出色 (近く見える) |

||||

|

|

| 後退色 (遠く見える) |

||||

|

|

(3)背景による色の目立ち方(明視度あるいは視認度)の違い

| 地色 | 目立つ ← → 目立たない | ||||

| 黒 | 白 | 黄 | 黄 橙 |

黄 緑 |

橙 |

| 白 | 黒 | 赤 | 紫 | 赤 紫 |

青 |

| 赤 | 白 | 黄 | 青 | 青 緑 |

黄 緑 |

| 青 | 白 | 黄 | 黄 橙 |

橙 | 緑 |

| 黄 | 黒 | 赤 | 青 | 青 紫 |

緑 |

| 緑 | 白 | 黄 | 赤 | 黒 | 青 緑 |

| 紫 | 白 | 黄 | 黄 緑 |

青 緑 |

青 |

| 灰 | 黄 | 黄 緑 |

橙 | 紫 | 青 紫 |

5.色による心理的影響

色によって、さまざまな心理的影響がある。

(1)暖かさと冷たさの印象

| 暖色 | ||||

|

|

| 寒色 | ||||

|

|

| 暖かい← | → 冷たい |

*暖かい:赤←橙←黄←緑←紫←黒←青:冷たい

(2)暖色系と寒色系による心理的影響の違い

| 暖色系 | 寒色系 | |

| 寒色より3度程暖かく感じる | 温度感 | 暖色より3度程寒く感じる |

| 長く感じる | 時間 | 短く感じる |

| 狭く感じる | 空間的広さ | 広く感じる |

| 興奮・緊張 | 心理 | 沈静・落着き |

| 呼吸が速く、血圧が高くなる | 整理 | 呼吸が遅く、血圧が低くなる |

(3)重さと軽さの印象

| 重い← | → 軽い |

*重い:黒←青←赤←紫←橙←緑←黄←白:軽い

(黒と白とでは、体感重量が約2倍の差を感じるという例もある。)

*重い印象の色を高い位置に、軽い印象の色を低い位置にすると不安定に感じる。

(4)色と感情の関係

| 属性種別 | 感情の性質 | 色の例 | 感情の性質 | |

| 色相 | 暖色 | 暖かい 積極的 活動的 |

赤 | 激情・怒り・歓喜・活動的・興奮 |

| 橙 | 喜び・はしゃぎ・活発さ・元気 | |||

| 黄 | 快活・明朗・愉快・活動的・元気 | |||

| 中性色 | 中庸 平静・平凡 |

緑 | 安らぎ・くつろぎ・平静・若々しさ | |

| 紫 | 厳粛・優艶・神秘・不安・やさしさ | |||

| 寒色 | 冷たい 消極的 沈静的 |

青緑 | 安息・涼しさ・憂鬱 | |

| 青 | 落着き・淋しさ・悲哀・深遠・沈静 | |||

| 青紫 | 神秘・崇高・孤独 | |||

| 明度 | 明 | 陽気・明朗 | 白 | 純粋・清々しさ |

| 中 | 落着き | 灰 | 落着き・抑鬱 | |

| 暗 | 陰気・重厚 | 黒 | 陰鬱・不安・いかめしい | |

| 彩度 | 高 | 新鮮・はつらつ | 朱 | 熱烈・激しさ・情熱 |

| 中 | くつろぎ・温和 | 桃 | 愛らしさ・やさしさ | |

| 低 | 渋味・落着き | 赤 | 落着き | |

(5)日本における各色の代表的な象徴内容

*文化伝統によってそれぞれの色の象徴的意味内容は異なる。

| 色相 | 象徴内容 |

| 赤 | 情熱、活気、誠心、愛情、喜悦、歓喜、闘争 |

| 橙 | 陽気、喜楽、嫉妬、わがまま、疑惑 |

| 黄 | 希望、発展、光明、歓喜、快活、軽薄、猜疑、優柔 |

| 緑 | 平和、親愛、公平、成長、安易、慰安、理想、柔和、永久、青春 |

| 青 | 沈着、冷淡、悠久、真実、冷静、静寂、知性 |

| 紫 | 高貴、優雅、優美、神秘、謹厳、複雑 |

| 白 | 純潔、潔白、清浄、素朴 |

| 黒 | 厳粛、荘重、静寂、沈黙、悲哀、不正、罪悪、失敗 |

6. 色が及ぼす生理的影響

色による、さまざまな生理的影響がある。

| 緊張する色 | ||

| 黄 | 橙 | 赤 |

| 緊張がほぐれる色 | |||

| ベージュ | パステル | 青 | 緑 |

| 食欲がでる色 | |||

| 赤 | 橙 | 黄 | 青緑 |

| 食欲を抑える色 | |

| 黄緑 | 紫 |

| 副交感神経を刺激する色 (興奮) |

| 赤 |

| 交感神経を刺激する色 (沈静) |

| 青 |

7.色の対比現象 (配色による色の見え方)

複数の色を見るときは、単独で色をみるのとは違う見え方をします。

〇『同時対比』と『継時対比』がある。

| 同時対比 | 直接隣り合う色同士の間に生じる。 |

| 継時対比 | 時間を前後して出てくる色同士の間に生じる。 |

| 補色(ほしょく) |

| 色相環で言えば反対側にある色で、その色のもっとも遠い色相のこと。 ・補色同士を混ぜ合わせると、色光なら白に、絵の具等の色料なら灰色になる。 |

1)色相対比

(1)補色残像

ある色をじっと見ると、その色の補色が残像として残る。

これは目に与えられたストレスを緩和しようとして、脳が正反対の色を見せるため。

*下の青色の枠をじっと見つめた後に、白色の枠をみると青の補色のクリーム色に見える。

*例えば、牛乳のパッケージに青色が多いのはこの効果を狙っています。

(青の補色のクリーム色が意識されるので、濃い牛乳というイメージになる。)

(2)色相の近い色同士を組み合わせると、それぞれの補色の影響を受け実際とは違った色に見える現象が起こりやすい。

例えば、緑は背景が黄色のときはその補色の青紫の影響で青っぽく見え、

背景が青のときはその補色の橙の影響で黄緑に見える。

(中央の緑色は同じ色です)

|

|

|

2)明度対比

明度の異なる色同士を組み合わせると、

明度の高い方はより明るく、明度の低い方はより暗く見える。

(中央のピンク色は同じ色です)

|

|

|

*例えば、明度の低い服は顔色を明るく見せる。

3)彩度対比

隣に彩度の高い色があると他方の色の彩度が低く、

逆に隣に彩度の低い色があると他方の色の彩度は高く見える。

(中央のオレンジ色は同じ色です)

|

|

|

*例えば、よりあざやかに目立たせたいものは、回りのものとの彩度の差を高くする。

8.色彩調和の法則 (美しく見える配色方法)

以下、ムーン(Moon,P.)、スペンサー(Spencer,D.E.)の色彩調和論

| 同一の調和 | 同じ色同士の調和 |

| 類似の調和 | 似た色同士の調和 |

| 対立 | 遠い色同士の調和 |

1)色相の調和関係

(1)同一の調和・・・同一色相の色同士

*例えば、赤(5R)同士の色 (左は明度の違い、右は彩度の違い)

|

|

|

(2)類似の調和・・・ある色と色相環でその色から左右に25度〜43度の間に位置する色

*例えば、赤(5R)と、右側の橙(5YR)左側の赤紫(5RP)

|

|

|

(3)対立・・・ある色と色相関でその色から左右に100度以上離れた領域の色

*例えば、赤(5R)と、黄緑(5GY)緑(5G)青緑(5BG)青(5B)青紫(5PB)

|

|

|

|

|

|

(4)不調和・・・それ以外の色

2)明度の調和関係

(1)同一の調和・・・同一明度の色同士

|

|

|

(2)類似の調和・・・2色の明度差が0.5〜1.5の範囲にある色

|

|

|

(3)対立・・・2色の明度差が2.5以上の色

|

|

|

(4)不調和・・・2色の明度差が0.5以下、1.5〜2.5の範囲にある色

3)彩度の調和関係

(1)同一の調和・・・同一彩度の色同士

|

|

|

(2)類似の調和・・・2色の彩度差が3.0〜5.0の範囲にある色

|

|

|

(3)対立・・・2色の明度差が7.0以上の色

|

|

|

(4)不調和・・・それ以外の色

4)色調(トーン)による調和

色相として調和しなくても、トーンを変えることで調和を持たせることもできる。

(後述のドミナント・トーン配色など)

9.配色のテクニック

1)色使いは3色程度までに抑える。

全体的なまとまり感を持たせるには、色を使い過ぎない。使用色は3色が基本。

2)きわだちの配色

補色の色同士を組み合わせると、それぞれの色が際立ってあざやかに見える。

| 補色(ほしょく) |

| 色相環で言えば反対側にある色で、その色のもっとも遠い色相のこと。 ・補色同士を混ぜ合わせると、色光なら白に、絵の具等の色料なら灰色になる。 |

|

|

|

(特に「赤と緑、青と黄」は強い対比になる。)

3)グラデーション

色の状態を徐々に変化させる3色以上の配色。

色相・明度・彩度・色調(トーン)にそれぞれグラデーションがある。

(1)色相のグラデーション

同一の明度と彩度で色相を順次変えていくグラデーション。

(2)明度のグラデーション

同一の色相で明度を順次変えていくグラデーション。

(3)彩度のグラデーション

同一の色相で彩度を順次変えていくグラデーション

(4)同一の色相で色調をビビトからペール等順次変えていくグラデーション

4)ドミナント・カラー配色

同一の色相でまとめた配色。ドミナントは支配を意味する。

*統一感が高く、安定感のある配色。

5)ドミナント・トーン配色

同一の色調(トーン)でまとめた配色。

*明るい・暗い、濃い・淡い、派手・地味等イメージの統一感を持たせた配色。

6)セパレーション配色

類似色相同士ですっきりしないときや、補色同士で激しすぎるとき等、

その間にどちらの色にも影響しない色を入れて全体をまとめる技法。

○セパレーションカラー

このどちらにも影響しない色を「セパレーションカラー」と呼ぶ。

*セパレーションカラーには無彩色(白・黒・灰)を用いる場合も多い。

|

|

|

|

|

|

7)アクセントカラー

アクセントカラーとは、配色の中にアクセントのために使用する少量の目立つ色。

*変化や強調を持たせ、見るポイントを集中させ全体を引き締める。

〇アクセントカラー

他の色と色相・明度・彩度の内どれかひとつはかけ離れた色を使用することでアクセントとなる。

|

|

|

|

|

|